競技種目

RoboRAVE OSAKAで行われる競技は、プログラミング初心者でも簡単に楽しめる『a-MAZE-ing Challenge』、プログラミングの応用だけでなくボールをタワーに運び入れる機工の設計・製作が必要となる『Line Following Challenge』、プログラミング・機工設計の技術を駆使した2台のロボットで直接勝敗を分ける対戦形式の『SumoBot Challenge』の3種目です。それぞれの競技の概要・ルールは以下の通りで、参加者は必ず事前に目を通し不明な点は運営に問い合わせるなどして、参加種目のルールを明確に理解した上で大会に臨むようにください。

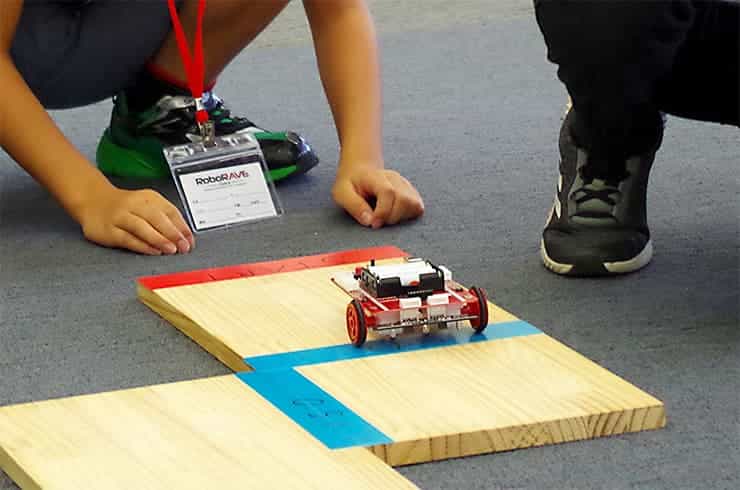

a-MAZE-ing Challenge

■ 概要

木の板で組み合わせて作られたコースの上を、地面に落ちることなくどこまで走り抜けれるかを競う競技です。このチャレンジでは、ゴールまで走破した時の残り時間がボーナスポイントとして加算されるので、いかに素早く正確にゴールを目指せるかが勝負の鍵となります。

■ 募集要項

2〜4人で構成されるチームで参加してください。

■ ルール

- 競技には完全自律型ロボットを使用してください。

(コントローラーなどの遠隔操作は不可) - ロボットに外部センサーを使用することは禁止です。

(エンコーダーのような内部センサーは使用可) - プレイヤーのみロボットに触れることができます。

- 1回のプレイ時間は2分で、時間内なら何度トライしても構いません。

- リトライする時は必ずスタート位置にロボットを戻してからやり直してください。

■ 得点

- コースに設けられた各直線・曲り角を通過するごとに得点が入ります。

- 2分間の走行のうち一番良い結果をそのプレイの得点とします。

- 時間内にゴールまで走破した場合のみ、残り時間の秒数(整数部分)がボーナスポイントとして加点されます。

- 5回のプレイを行った後、5回分の得点の合計がチームの総合得点となります。

- リトライする時は必ずスタート位置にロボットを戻してからやり直してください。

※上図は大阪大会2023小学生の部で使用したコースです。

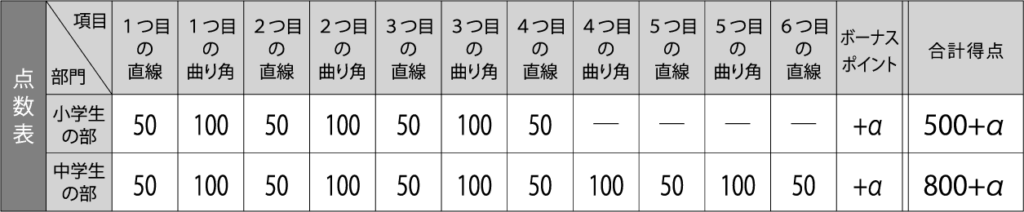

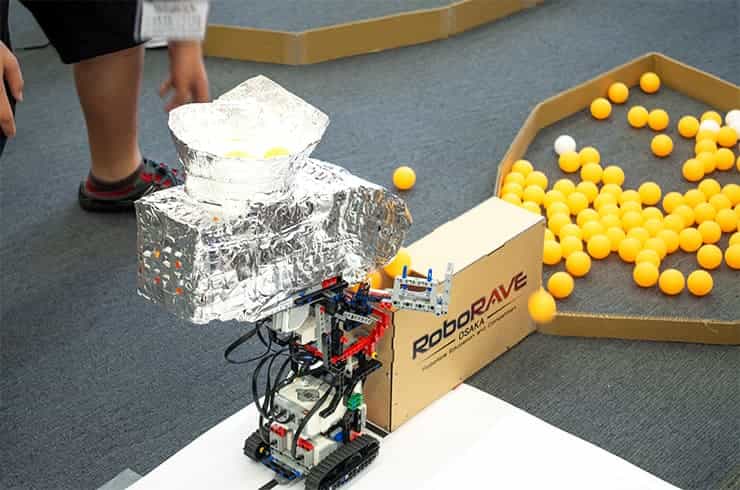

Line Following Challenge

■ 概要

HOMEから黒線を辿りながらボールを運び、TOWERにボールを1つ以上入れ、再び黒線を辿りHOMEまで戻る競技です。このミッションをクリアした後、残りのプレイ時間でボールをTOWERに運び入れてボーナスポイントを稼ぎましょう。

■ 募集要項

2〜4人で構成されるチームで参加してください。

■ ルール

- 競技には完全自律型ロボットを使用してください。

(コントローラーなどの遠隔操作は不可) - ロボットにはセンサーおよびプロセッサーをいくつ使用しても構いません。

- 1回のプレイ時間は3分です。

- プレイヤーのみロボットに触れることが出来ます。

- TOWERに手を触れてはいけません。

- 運び入れたボールをTOWERの後ろからかき出す行為は禁止です。

- プレイ中にロボットに触れた場合は、必ずロボットをHOMEに戻してからプレイを再開してください。

- ボーナスチャレンジ中の復路は黒線を辿る必要はなく、ロボットを手に持ってHOMEに戻して良いものとします。

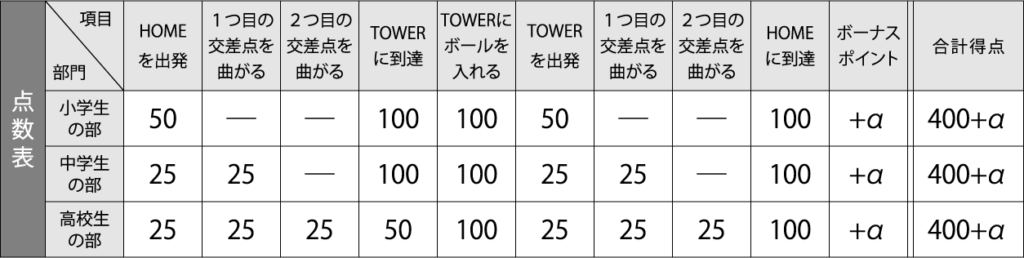

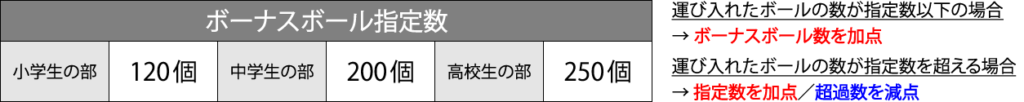

■ 得点

- 3分のプレイ時間内にクリアした項目に応じて、下表の通りに得点が入ります。

- 1往復の課題をクリアした後、残り時間で運び入れたボーナスボールの数に応じて得点が加算されます。

※1往復目に運び入れたボールは、ボーナスボールには含まれません。 - 5回のプレイを行った後、5回分の得点の合計がチームの総合得点となります。

※上図は大阪大会2023小学生の部で使用したコースです。

※ボーナスボールは【1個=1点】で換算します。

SumoBot Challenge

■ 概要

直径122cmの板の上で2台のロボットが押し合いをする、日本の国技『相撲』に見立てた競技です。対戦相手のロボットを土俵から押し出す、または土俵上でひっくり返るなど走行不能となった場合に勝敗が決まります。

■ 募集要項

2〜4人で構成されるチームで参加してください。

■ ルール

- 競技には完全自律型ロボットを使用してください。

(コントローラーなどの遠隔操作は不可) - ロボットにはセンサーおよびプロセッサーをいくつ使用しても構いません。

- ロボットの寸法は、競技開始時に限り 25cm x 30cm以内(高さ制限なし)とします。

- ロボットの重量は、1.5kg以下とします。

- 1回のプレイ時間は3分です。

- 土俵の黒枠の内側にロボットを置き(ロボットの向きは問わず)、審判の合図と同時にロボットを始動します。

- プレイヤーのみプレイヤーズサークルに入り、ロボットに触れることが出来ます。

- 各チームのプレイヤーは、プレイ開始と同時にプレイヤーズサークル外に速やかに移動します。

- 1度プレイが開始すると、勝敗が決まるまで(または審判が止めるまで)はロボットに触れてはいけません。

- 一定時間ロボットが動かないなど、審判が必要と判断した場合は、時計を一時停止し再スタートします。

■ 禁止行為

- 鋭い刃やハンマーなど、対戦相手のロボットおよび土俵を傷つけるような装置の搭載。

- 赤外線LEDを照射するなど、対戦相手のロボットの赤外線センサーを妨害するような装置の搭載。

- 物質の状態(固体/液体/気体)に関わらず、対戦相手のロボットに浴びせるような装置の搭載。

- 対戦相手のロボットを捕らえることを意図する装置の搭載。

- 真空ポンプ、磁石、接着剤や吸盤等、土俵に接着または吸着することを意図する装置の搭載。

- 粘着性物質を使用した装置の搭載。

■ 得点

- 1戦ごとの対戦結果に対して以下の得点が入ります。

基本点 勝ち:3点 / 引き分け:1点 / 負け:0点

※対戦形式や対戦回数等ついては、大会当日の発表となります。

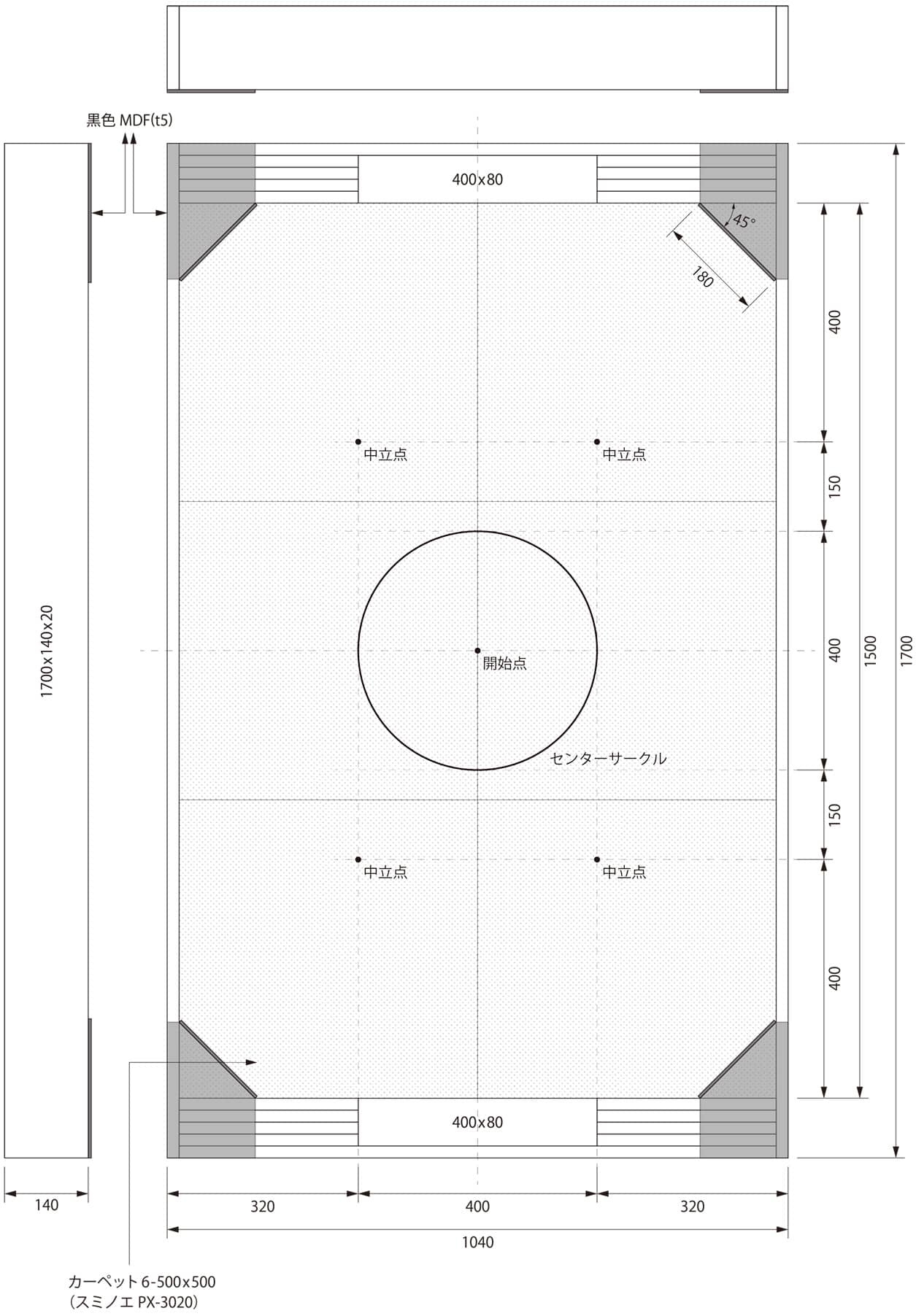

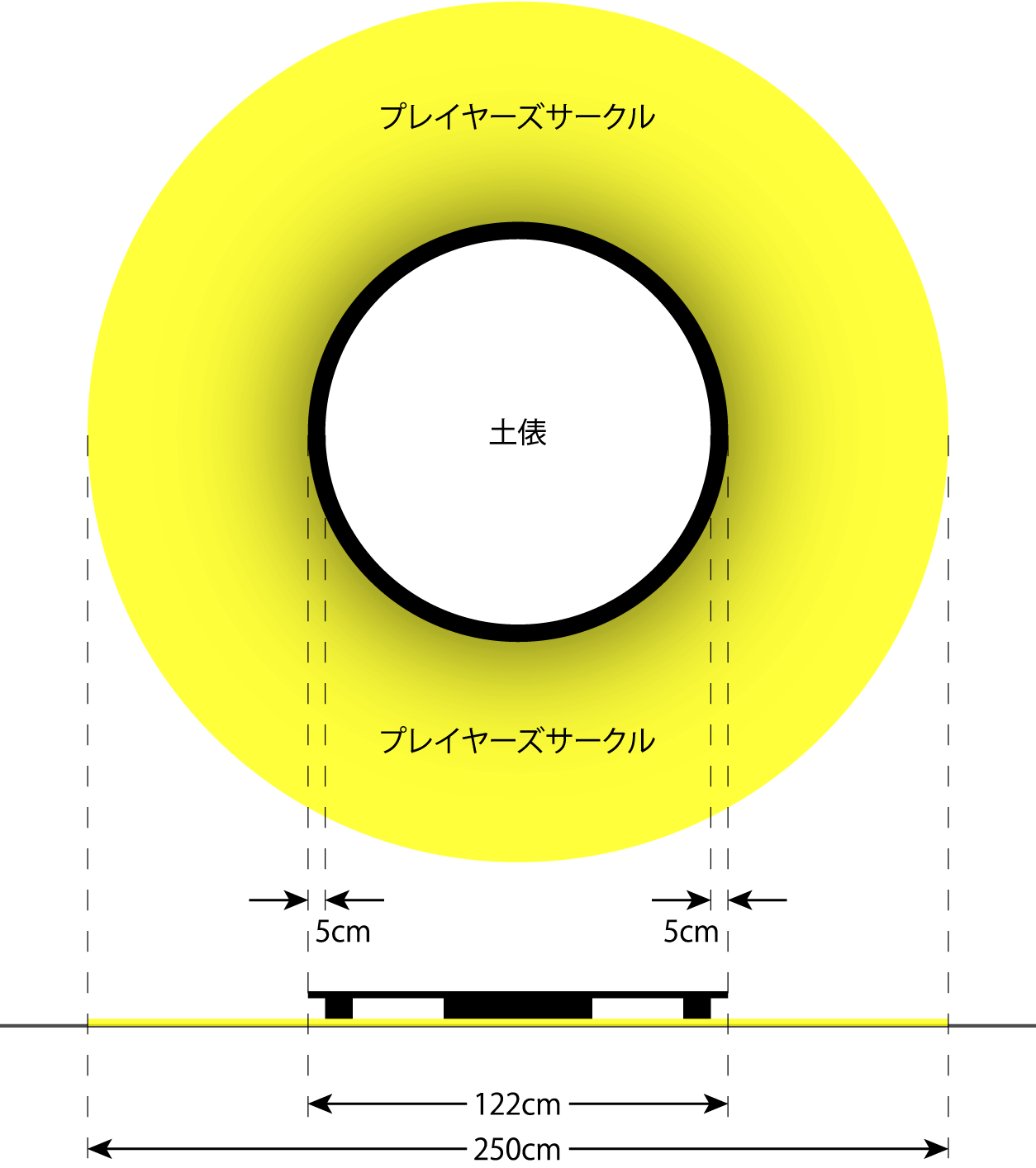

■ 土俵詳細

- コンパネ(合板の木材)またはその他の適切な非磁性体の素材で作成された土俵は、幅5cmの黒色の縁のある直径122cmの白色の円形で、支柱によって5〜10cm程度床から離した状態で設置します。

- 土俵の周囲には、プレイヤーズサークルと称したエリアを設けています。これは距離センサー等を搭載しているロボットへの影響に配慮した、プレイヤーのみ立ち入ることが可能なエリアです。またプレイ開始と同時に、プレイヤーも速やかにサークル外に移動します。

Soccer Challenge

■ 概要

150cm x 86cmのフィールドの上で、2台のロボットが相手のゴールを目指しボールを運ぶ『サッカー』に見立てた競技です。

対戦相手のゴールにボールを入れることで得点とし、競技時間内における累積得点により勝敗を決します。

■ 募集要項

- 2〜4人で構成されるチームで参加してください。

- ロボカップジュニア公式のサッカー競技に参加経験のない選手のみでチームを構成。

■ ルール

- 競技には完全自律型ロボットを使用してください。 (コントローラーなどの遠隔操作は不可)

- ロボットにはセンサーおよびプロセッサーをいくつ使用しても構いません。

- ロボットは2輪駆動とします。(補助輪等に制限はないが、駆動が許可されるのは2輪のみとします)

- ロボットの寸法は、20cm x 20cm x 20cm以内(高さ制限なし)とします。

- ロボットの重量は、1.5kg以下とします。

- 競技には『赤外線発光ボール』を使用します。

- 1回のプレイ時間は5分です。

- コイントスでキックオフ権を決定し、キックオフ権を得たチームがフィールド内センターサークルの内側にロボットを置きます。もう一方のチームはセンターサークルの外側にロボットを置きます。開始点にボールを置き、審判の合図と同時にロボットを始動します。

- 得点が発生した際は、得点されたチームがキックオフ権を得て、ロボットを開始位置に置き競技を再開します。

- 1度プレイが開始すると、得点が発生するまで(または審判がプレイを止めるまで)はロボットに触れてはいけません。

- 両ロボットがボールを追いかけない状態が10秒間続いた場合、また審判が必要と判断した場合は、審判がボールをロボットの近くの中立点に移動します。それでもロボットがボールを追わない場合は一度プレイを止め、ボールを開始点に戻して両ロボットをセンターサークルの外側において再スタートします。

■ 禁止行為

- 鋭い刃やハンマーなど、対戦相手のロボットおよびフィールドを傷つけるような装置の搭載。

- 赤外線LEDを照射するなど、対戦相手のロボットの赤外線センサーを妨害するような装置の搭載。

- 物質の状態(固体/液体/気体)に関わらず、対戦相手のロボットに浴びせるような装置の搭載。

- 対戦相手のロボットを捕らえることを意図する装置の搭載。

- 粘着性物質をロボット表面に露出した装置の搭載。

■ 得点

- 1ゴールにつき1得点とし、競技時間内における累積得点により勝敗を決します。(ゴール内にはカーペットを敷いていないので、ボールがフィールド上のカーペットから落ちた時点でゴールとなります)

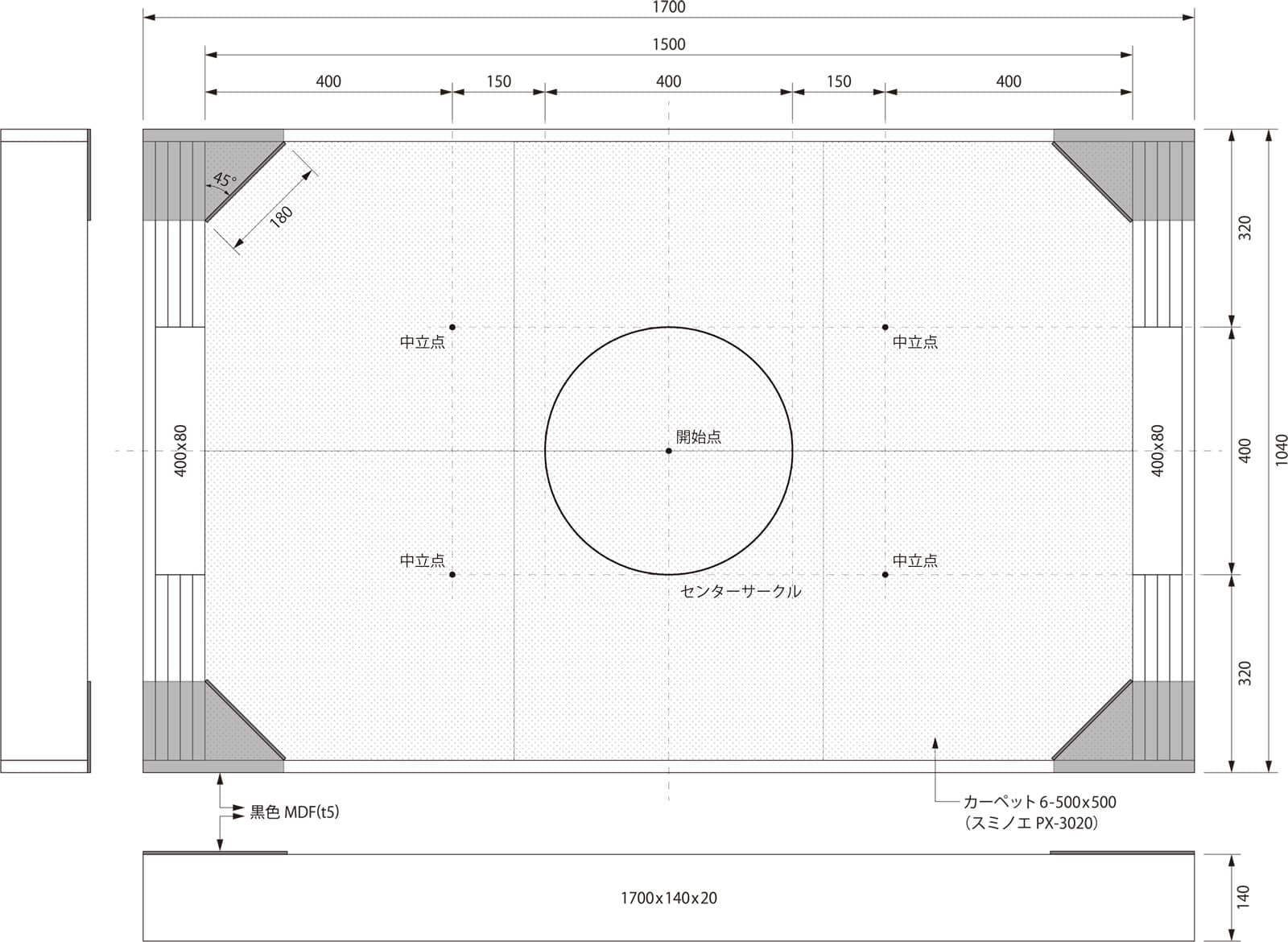

■ フィールド詳細

- サッカーフィールドは、板厚20mmのMDF(中密度繊維板)またはその他の適切な非磁性体の素材を組み合わせて制作されています。フィールド上にはカーペット500x500mm(スミノエ:PX-3020)を6枚使用しています。センターサークルおよび開始点、中立点は黒色の油性マジックで描いてあります。